「検索意図ってどうやって調べればいいんだろう?」

「調査した検索意図は、どのようにSEOコンテンツに活かせるんだろう?」

と疑問に思っているSEO担当者の方も多いでしょう。

検索意図というのは、ユーザーがGoogleなどの検索エンジンで検索する際の目的やニーズのことです。

ユーザーは検索という体験を通して、何かを知りたい、何かをしたい、何かを買いたいなどの目的を持っています。

ユーザーの検索意図を理解して的確なコンテンツを作成することで、ユーザーの検索意図を満たすことができ、SEOの評価も向上させることができます。

この記事では、SEOにおける検索意図の重要性から、分類や調査、深堀りの方法、検索意図を満たしたコンテンツを作るコツまで体系的に紹介します。

検索意図について理解して、SEOコンテンツの質をもう一段階上げたいという方は、ぜひ最後までご覧下さい。

目次

検索意図とは、ユーザーが検索エンジンに検索クエリを入力する際の目的や意図のことを指します。

検索の目的は、単純に何かを知りたいだけということもあれば、悩みを解決したい、何かの目的を達成したいなど、多岐にわたります。

例えば「ダイエット 方法」というキーワードの検索意図は、表面的には「ダイエットの方法が知りたい」かもしれませんが、その背後には「痩せてモテるようになりたい」「痩せて健康的な生活を送りたい」など様々な意図が考えられます。

つまり、検索意図を知るというのは検索クエリから、その背後にあるユーザーの真の目的を知るということだと言えます。

このように検索意図を理解して、それに対して的確な答えを含んだコンテンツを作成することができれば、ユーザーに取って価値のある良質なコンテンツとなります。

一方で、検索意図を把握しないままコンテンツを作成すると、ユーザーにとって価値のないコンテンツとなり、SEOで上位表示することも難しくなります。

検索エンジンにおけるランキングのアルゴリズムは、検索クエリの背後にある目的にどれだけコンテンツが答えられているかを重要視しています。

例えば、Googleの「ランキング結果 – Google 検索の仕組み」には以下のように記載されています。

“関連性の高い結果を返すには、ユーザーがどんな情報を探しているか、つまり検索クエリの背後にどんな意図があるかをまず理解する必要があります。“

“システムは次に、コンテンツを分析して、求められている内容に関連する可能性のある情報が含まれているか評価します。“

また、検索品質評価ガイドラインと呼ばれる、検索結果の品質を評価するための指標を定義した文書にも「ニーズメット」という指標があります。

“ニーズメットの評価作業では、ユーザーのニーズに焦点を当て、その結果がユーザーにとってどの程度役立ち、満足できるかを考えるよう求められます。“

引用:検索品質評価ガイドライン

このような事実から、Googleが評価するのはユーザーのニーズを満たす(ニーズメット)コンテンツであることが分かります。

つまり、SEOで上位表示するためには、検索意図を理解して、検索意図を満たすコンテンツを作ることが必須だといえます。

検索意図を正確に把握することは、SEO対策において非常に重要です。

適切な検索意図の理解に基づいたコンテンツ戦略を展開することで、様々な面でメリットがあります。

ここでは、検索意図を把握することによる5つの主要なメリットについて詳しく解説します。

Googleをはじめとする検索エンジンは、ユーザーの検索意図に適したコンテンツを上位表示することを重視しています。

そのため、検索意図を的確に理解し、それに応えるコンテンツを作成することで、検索エンジンからの評価が向上します。

Googleの検索品質評価ガイドラインでも「ニーズメット」という指標が設けられていることからも分かる通り、ユーザーの検索意図をどれだけ満たしているかが重要視されています。

検索意図を深く掘り下げて理解することで、競合他社とは異なる切り口や視点でコンテンツを作成することができます。

表面的なキーワード分析だけでは見えてこない、ユーザーの本質的なニーズや課題に対応することで、より価値のあるコンテンツの制作が可能になります。

検索意図を理解することで、単なる情報の羅列ではなく、独自の洞察や解決策を提供する差別化されたコンテンツを作成することができます。

検索意図に合致したコンテンツは、ユーザーの満足度を高め、サイト内でのユーザー行動指標の改善につながります。

滞在時間の延長、直帰率の低下など、SEOにポジティブな影響を与える指標の向上が期待できます。

また、ユーザーが求めている情報や解決策を的確に提供することで、信頼関係が構築され、リピーターの獲得にもつながります。

検索意図を理解することで、ユーザーの情報探索の流れに沿った適切な内部リンク構造を構築することができます。

例えば「ダイエット 方法」を検索したユーザーは、次に「運動 効果」や「食事制限 レシピ」などの関連情報を求める可能性が高いため、それらの情報へ誘導する内部リンクを設置することが効果的です。

検索意図に基づいた戦略的な内部リンクは、サイト内の回遊性向上とセッション時間の延長に貢献します。

検索意図に的確に応えるコンテンツは、CVR(コンバージョン率)の向上にもつながります。ユーザーの課題や悩みを深く理解し、それに対する適切な解決策を提供することで、製品やサービスの購入、資料請求、お問い合わせなどのアクションを促すことができます。

特に購買意欲の高いユーザーの検索意図を捉えたコンテンツは、直接的な売上向上に貢献します。

ここまでである程度、検索意図の概要について理解できたかと思いますが、より深く理解するために検索意図の考え方を紹介します。

複雑な検索クエリに対する検索意図は、通常、単一の記事では完全に満たすことができません。ユーザーが「ダイエット方法」で検索する場合、食事制限、運動方法、成功事例など複数の情報ニーズが存在します。さらに、検索を進めるうちに新たな疑問が生まれ、情報探索が枝分かれしていきます。

効果的なコンテンツ戦略では、この「検索の連鎖」を理解し、相互に関連するコンテンツネットワークを構築することが重要です。メインとなる包括的な記事から、より詳細なトピックを扱う専門記事へと誘導する内部リンク構造を設計することで、ユーザーの多様な情報ニーズに対応できます。

このアプローチにより、サイト内の回遊性が高まり、ユーザー体験の向上とSEO評価の改善の両方を実現できます。検索意図を完全に満たすには、単一の記事ではなく、ユーザージャーニー全体をサポートする統合的なコンテンツエコシステムが必要なのです。

同じキーワードでも、季節や時期によって検索意図が大きく変化することがあります。

例えば「クリスマス」というキーワードは、12月には具体的な予定や準備に関する情報が求められますが、夏場では次のシーズンの計画や情報収集が主な目的となります。

また、「引越し準備」と検索している人も引越しの直前に検索しているのか、1か月前に検索しているのかで、求める情報は変わるためしっかりと検索意図を調査をして、コンテンツを作る必要があります。

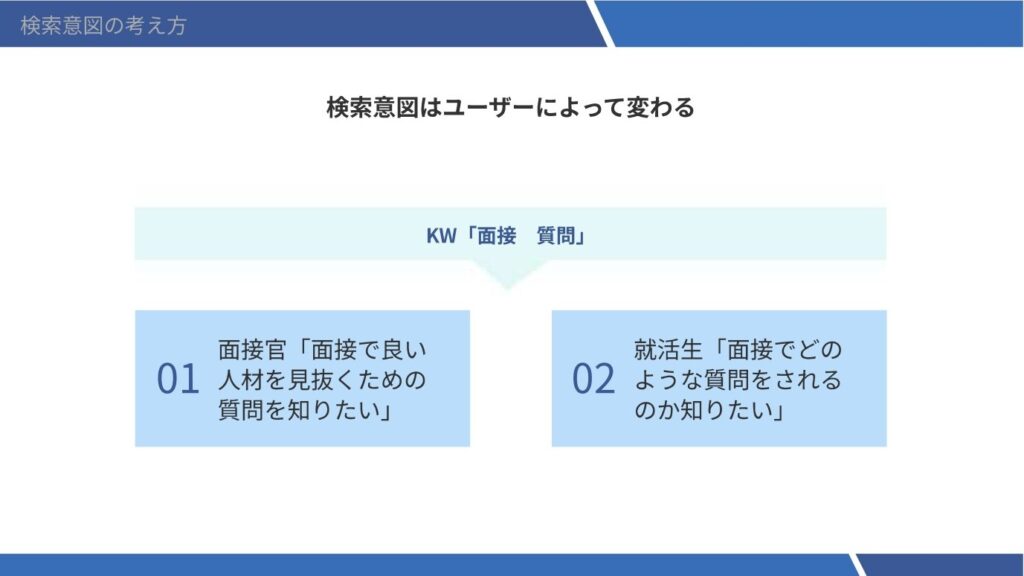

同じキーワードでも、検索者の属性によって求める情報は異なります。

例えば「就活」というキーワードでも、学生と転職希望者では必要な情報が大きく異なります。また、「英語学習方法」というキーワードでも、それを読むのが主婦なのか、学生なのか、ビジネスマンなのかによって検索意図や求める情報は変わります。

ターゲット層を明確に意識したコンテンツ設計が重要です。

ここでは検索意図の考え方を紹介します。検索意図を考える手順を知っておくことで、スムーズに検索意図を把握することができるようになります。

検索意図を考えるためには、まずターゲットユーザーを明確に定義することが不可欠です。年齢層、性別、職業、知識レベル、検索するシチュエーションなど、ターゲット像を具体的に描くことで、より的確な検索意図の把握が可能になります。

例えば「ダイエット方法」というキーワードでも、主婦、ビジネスパーソン、学生では求める情報が大きく異なります。

ターゲットが明確になることで、使用すべき用語のレベルや説明の詳しさを適切に調整できるようになり、ユーザーにとって真に価値のあるコンテンツを提供することができます。

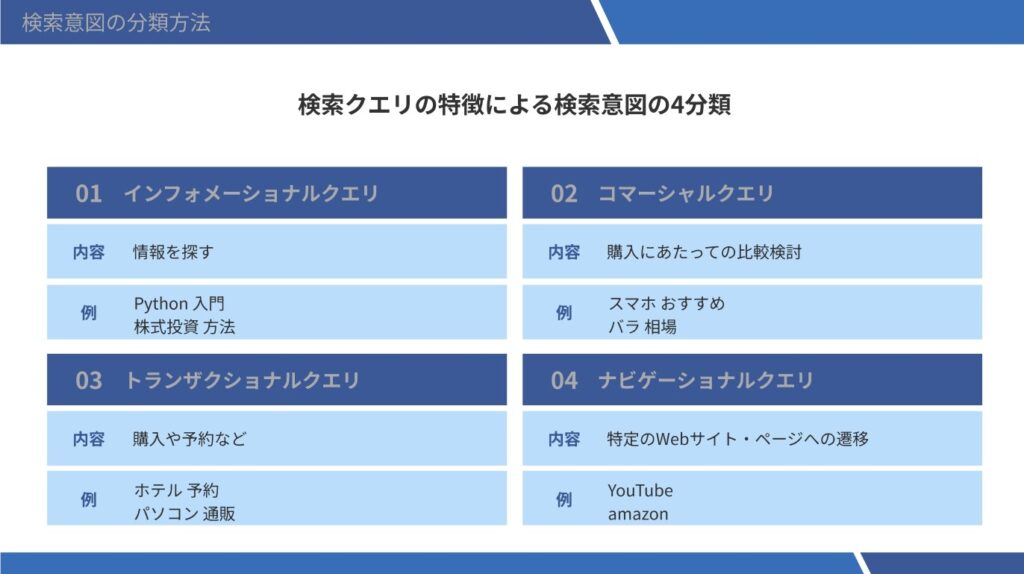

検索クエリの分類は、ユーザーの意図を体系的に理解するためのステップです。

日本においては「マイクロモーメント」に基づく分類(Know、Do、Go、Buy)が広く活用されています。海外では検索クエリの特徴に基づいて、「インフォメーショナルクエリ」「コマーシャルクエリ」「トランザクショナルクエリ」「ナビゲーショナルクエリ」の4つに分類するのが一般的です。

この分類によって、提供すべき情報の種類や詳しさ、コンテンツの形式などを大枠で判断することができます。

分類した検索クエリに対して、具体的な検索意図を調査していきます。この調査は主に3つの側面から行われます。

まず検索結果画面を分析し、Googleが現時点で適切と判断している情報の種類や形式を把握します。次にキーワード分析を通じて関連するクエリや共起語を特定し、ユーザーの関心事項を明らかにします。さらに、SNSやQ&Aサイトなどの外部情報源からリアルな声を収集し、検索行動の背景にある真のニーズを理解します。

これらの調査を通じて、表面的なキーワードだけでは見えてこない、ユーザーの本質的な課題や目的を把握することができます。

収集したデータをもとに、コンテンツに盛り込むべき要素と不要な要素を分析します。この段階では、主要な検索意図に対応する中核的な情報と、副次的な検索意図に対応する補足情報を整理します。

また、ユーザーの知識レベルや期待するコンテンツの深さも考慮し、過不足ない情報提供を計画します。

さらに、競合サイトの分析を通じて、現状のコンテンツでは満たされていないニーズや改善点を特定します。この分析により、他のサイトとの差別化ポイントや、特に力を入れるべき部分が明確になります。

収集した検索意図の情報をもとに、コンテンツの全体像を形作っていきます。この段階では、メインとなる検索意図に焦点を当てつつも、副次的な意図にも対応できるバランスの良いコンテンツ設計を行います。タイトルや見出しには検索意図に直接応える表現を盛り込み、リード文ではユーザーの課題に共感を示すことが効果的です。

また、ユーザーの検索プロセスにおける現在地を理解し、次に生まれる疑問に対しても適切な内部リンクや補足情報で対応することが重要です。コンテンツの形式やトーン、情報の深さについても、ターゲットユーザーと検索意図を考慮して最適な選択を行いましょう。

ユーザーが検索を行う際の意図は、マイクロモーメントと呼ばれる4つの瞬間に分類されます。

これらの理解は、効果的なコンテンツ戦略の立案に不可欠です。

それぞれの特徴を理解し、適切なアプローチを選択することで、より効果的なコンテンツを作成することができます。

参考:マイクロモーメント : 生活のさまざまなシーンで発生するマイクロモーメント – Think with Google

| 検索意図 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| Knowクエリ | 何かを知りたい | 筋トレ 効果 プロテイン おすすめ |

| Goクエリ | どこかに行きたい | 渋谷 ジム 新宿 パーソナルジム |

| Doクエリ | 何かをやりたい | 腹筋 やり方 英語 勉強法 |

| Buyクエリ | 何かを買いたい | デスクトップパソコン セール プロテイン 通販 |

情報収集や問題解決を目的とした検索です。

例えば「筋トレ 効果」「プロテイン おすすめ」といった知識を得るための検索が該当します。

この種の検索には、詳細な情報提供と分かりやすい説明が求められます。情報の正確性と網羅性が重要で、専門的な知識をユーザーが理解しやすい形で提供することが効果的です。

特定の場所や施設への訪問を目的とした検索です。

「渋谷 ジム」「沖縄 レンタカー」といった検索が該当します。

この種の検索には、場所や経路の情報、営業時間、アクセス方法など、具体的で実用的な情報の提供が求められます。

Goクエリの特徴としては、SERPSに地図が出てくることです。

実際のアクションを起こすための情報を求める検索です。

「腹筋 やり方」「英語 勉強法」といった実践的な方法を知りたい検索が該当します。

この種の検索には、具体的な手順や方法、注意点などの実践的な情報提供が重要となります。

商品やサービスの購入を目的とした検索です。

「プロテイン 通販」「ジム 会員」といった購買意欲の高い検索が該当します。

この種の検索には、商品情報、価格、購入方法、レビューなど、購買判断に必要な情報を網羅的に提供することが重要です。

検索意図は検索クエリの特徴によって、4つのタイプに分類することができます。

それぞれのクエリタイプの特徴を理解して、最適なコンテンツを提供することで、より効果的なSEO対策が可能となります。

また、同じキーワードでも、ユーザーによって異なる検索意図を持つ可能性があることにも注意が必要です。

| 検索意図 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| インフォメーショナルクエリ | 何かを知りたい | Python 入門ダイエット 方法株式投資 始め方 |

| コマーシャルクエリ | サービスの評判を知りたい・比較したい | スマートフォン 比較ノートパソコン おすすめ |

| トランザクショナルクエリ | 何かを購入したい | iPhone 14 購入格安SIM 申し込み |

| ナビゲーショナルクエリ | 特定のWebサイト・Webページに行きたい | Amazon ログインFacebook |

インフォメーショナルクエリは情報収集や学習を目的とした検索で、何かを知りたい、理解したいという意図を持つクエリです。

ユーザーは特定のトピックについての知識や解説を求めており、詳細な情報提供が求められます。

これらの検索に対しては、分かりやすい説明や段階的な解説、具体例を含むコンテンツが効果的です。

コマーシャルクエリは商品やサービスの購入を検討する前段階の調査を目的とした検索です。

比較検討や評価を行うための情報を求めており、具体的な製品情報や比較情報が重要となります。

製品スペックの比較表や実際のユーザーレビュー、専門家の評価などが求められます。

トランザクショナルクエリは具体的な購入や契約を目的とした検索です。

ユーザーはすでに購入の意思を持っており、具体的な価格や購入方法、サービス内容の詳細を知りたいと考えています。

明確な価格提示、購入手順の説明、利用条件の明示が重要となります。

ナビゲーショナルクエリは特定のウェブサイトや場所を探すことを目的とした検索です。ユーザーは目的とするサイトや場所が明確に決まっており、そこへの到達を望んでいます。

ユーザーが求める特定のページや情報への直接的なアクセスを提供することが重要です。

検索意図の重要性が分かったところで、次は検索意図の調べ方について解説します。

検索意図を調べる方法は主に5つありますので、順番に詳しくみていきましょう。

Googleの検索結果上位のページは、「現時点でGoogleが選ぶ検索意図を満たしたコンテンツ」と考えることができます。そのため、検索結果の上位を分析することは、検索意図を調査するうえで非常に重要です。上位表示されているページの内容、形式、構成、タイトル、見出しなどを分析して共通点を見出すことができれば、ユーザーがどのような検索意図をもってどのような答えを求めているかの大筋が見えてきます。

さらに、上位表示ページの獲得しているキーワードを分析することで、対策キーワードだけでは気が付かなかったユーザーニーズのヒントを得ることができます。例えば「スマホ 故障」というキーワードと同時に「スマホ データ移行」というキーワードでも流入を獲得していたら、故障の対処方法だけでなくデータ移行が問題なくできるかという隠れた検索意図を持っていることに気が付くことができます。このように競合キーワードを調べることで新しい視点を得ることができます。

また、上位表示を調査する際には検索意図に答えられてない部分がないかを確認するようにしましょう。検索意図に答えられていない部分を自社サイトで対策できれば、それがオリジナリティになって検索エンジンからの評価も高くなります。コンテンツの内容だけでなく、画像の有無、構成など様々な視点で調査を行うことで、不足している部分を見つけることができるでしょう。

検索ボックスにキーワードを入力した際に表示される検索候補は、サジェストキーワードと呼ばれ、ユーザーが実際によく使用する検索キーワードの組み合わせを示しています。これらの分析により、ユーザーの具体的な関心事や疑問点を把握することができます。

サジェストは検索ボリュームや季節性も反映されており、需要の高いトピックスを見出すことができます。また、サジェストの変化を定期的に観察することで、ユーザーの興味関心の変化やトレンドの移り変わりも把握できます。

参考:Google の予測入力候補の仕組み – Google 検索 ヘルプ

サジェストキーワードに関しては以下の記事でも詳しく解説しています。

サジェストキーワードとは?SEOでの効果や取得方法も解説>>

検索意図をくみ取るのに共起語は非常に役立ちます。

共起語とはキーワードと同じ文脈で使われる単語です。

専用の抽出ツールを使えば、短い作業時間で簡単に上位表示に必要なテーマを抽出できます。

例えば「社会人 勉強」というキーワードで共起語を抽出するとします。

検索した結果「仕事」「おすすめ」「スキル」「時間」「自分」などの共起語が抽出できるでしょう。

「仕事で成果をあげるためのスキルをみつけたい」という検索意図があるのが分かりますね。

共起語を調べてユーザーの検索意図を探ってみましょう。

SERP(検索結果画面)に表示されるPAA(他の人はこちらも質問)は、ユーザーが検索したキーワードに関連する質問を表示する検索機能です。PAAでは一度に4項目程度表示され、項目を一つクリックすると追加で新しい質問が表示されるという仕組みになっています。

-e1738989583799-1024x692.png)

この質問を分析することで、ユーザーがどのような不安や疑問を持っているのかに関しての示唆を得ることができます。また、この質問に対する回答の内容や形式を見ることで、ユーザーが求める回答を把握することができます。

2025年時点では検索したキーワードと関連の薄い質問が表示されることもあるので、すべて信頼することはできませんが参考にしてみてください。

2025年1月のSemrushSensorによると、日本の検索の約60%でPAAが表示されています。

SERP(検索結果画面)に表示されるPASF(他の人はこちらも検索)は、ユーザーが検索したキーワードに関連する検索キーワードを表示する検索機能です。PASFに表示されるキーワードの基準は公表されていませんが、現在の検索キーワードでは求めている情報にたどり着けなかった場合にユーザーに対して解決を促すという目的だと考えられています。

-e1738989863408-1024x408.png)

そのため、PASFに表示されるキーワードを分析することで、上位表示されているWebサイトに掲載されているコンテンツ以外の潜在ニーズをとらえられる可能性があります。PASFは検索する時期やタイミングによっても掲載されるキーワードが変動するので、定期的に観察を行いましょう。

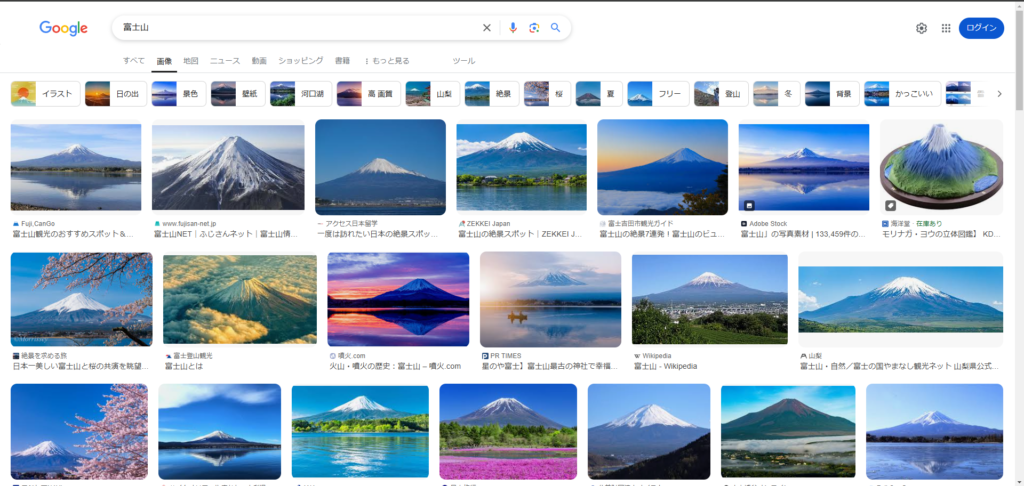

ユニバーサル検索というのは、テキスト、画像、動画、ニュース、地図など、Webページ以外のコンテンツを1つの検索結果ページに統合して表示する検索機能です。

従来のWebページ中心の検索結果に加えて、様々な形式の情報を組み合わせることで、ユーザーの多様な検索ニーズに応えることができます。特に、検索意図に応じて最適な情報形式を選択し表示する点が特徴で、より直感的な情報アクセスを可能にしています。

バーティカル検索は、画像、動画、ニュース、地図など、特定のカテゴリーに特化した検索機能です。

コンテンツタイプごとに最適化された検索結果が提供されるため、テキストだけでない検索ニーズを発見することができます。

特に画像や動画はコンテンツに活かしやすいので、どのようなコンテンツがあるのかをチェックしておきましょう。

バーティカル検索に関してはこちらの記事でも解説しています。

バーティカル検索とは?SEOコンテンツへの活用方法を解説>>

検索キーワードから検索意図を調査した後に、さらに深い理解を得るためには「深掘り」が重要です。

表面的なキーワード分析だけでは見えてこない、ユーザーの本質的なニーズや課題を理解することで、より価値の高いコンテンツを作成できます。以下に検索意図を深掘りするための主要な方法を紹介します。

ユーザーが最終的に達成したい状態や目標を理解することが重要です。例えば「ダイエット 方法」という検索の背後には、単に体重を減らしたいという表面的な目標だけでなく、「健康になりたい」「自信を持ちたい」「異性にモテたい」といった様々な願望が隠れています。このような最終的なゴールを理解することで、より共感を得られるコンテンツを作成できます。

検索が行われる状況や文脈を理解することで、より適切な情報提供が可能になります。検索のタイミング(時間帯、季節、ライフイベントなど)、使用デバイス、緊急度、予算の有無など、様々な要因を考慮します。

例えば、「引っ越し 準備」という検索でも、数ヶ月前の計画的な準備なのか、直前の緊急の確認なのかで、提供すべき情報は変わってきます。また、前後の検索行動や、一般的な情報収集プロセスも参考になります。

Yahoo!知恵袋のようなQ&AサイトやTwitterのようなSNSは生のユーザーの声が反映されています。

リアルな悩みや疑問は検索意図をくみ取りやすいでしょう。

さらにキーワードを検索する人がどんなユーザーなのかを想定できます。

Yahoo!知恵袋やQ&Aサイトで検索意図を調べるときは、以下の内容に着目してみてください。

サジェストや関連キーワードでは推測できなかった疑問に気づけるでしょう。

検索上位サイトは大企業が占める割合が多いので、ユーザーが本当に知りたい情報まで記載されていない可能性があります。

ユーザーの生の声を収集すれば、あなたのサイトに付加価値のある情報を組み込めます。

上位表示されているサイトでカバーされていない疑問点を発見できれば、それが独自の価値提供につながります。

BFDフォーミュラは、ターゲットユーザーの心理を深く理解するためのフレームワークです。

– Belief(信念・価値観): ユーザーがどのような信念や価値観を持っているか

– Feeling(感情): 現在どのような感情を抱えているか

– Desire(願望): 最終的に何を得たいと考えているか

例えば「仕事 辛い」という検索では、「仕事では頑張るべき」という信念を持ちながらも、「毎日の業務に疲弊している」という感情があり、「もっと楽に働きたい」という願望を持っているケースが考えられます。このような多角的な理解により、より共感性の高いコンテンツを作成できます。

可能であれば、実際のターゲットユーザーにインタビューを行うことが非常に効果的です。オンラインアンケートや対面インタビューを通じて、実際の検索行動や情報ニーズ、課題点などを直接聞くことで、机上の分析では得られない洞察を得ることができます。

特に、検索プロセスの全体像や、情報収集から実際の行動に至るまでの意思決定プロセスを理解するのに役立ちます。

検索意図を捉えたコンテンツを作るなら、ユーザーの行動を分析する必要があります。

いくら検索意図に沿って完璧なコンテンツを作っても、ユーザーに読んでもらわないと意味がありません。

ユーザーがサイト内でどのように回遊しているのかを調べる必要があります。

ヒートマップを使ってコンテンツ内のユーザー行動を分析してみましょう。

分析により以下の内容が分かります。

ヒートマップでユーザー行動を分析すれば、どこを改善し修正すれば良いかが発見できます。

最終的にユーザーがあなたのコンテンツを見つけて疑問や悩みを解決し、満足してもらうのが理想です。

満足度が上がれば何度もサイト訪問する回数が増え、あなたのサイトへのアクセスが増えます。

結果検索エンジンからの評価が上がり、上位表示を見込めるようになるでしょう。

コンテンツ内のユーザー行動をヒートマップ分析し、ユーザーに満足されるコンテンツ作りをしていきましょう。

基本的な5W1H(Who、What、When、Where、Why、How)の枠組みを使って、検索クエリを多角的に分析することも効果的です。例えば「英語 学習」という検索に対して:

– Who: どのような人が学習しようとしているのか(学生、社会人、シニアなど)

– What: 何を学びたいのか(文法、会話、ビジネス英語など)

– When: いつ学習するのか(短期集中、長期的に、空き時間にetc)

– Where: どこで学習するのか(自宅、通学、オンラインなど)

– Why: なぜ学習するのか(仕事、趣味、試験対策など)

– How: どのように学習するのか(アプリ、教材、レッスンなど)

このように多角的に考えることで、より具体的なユーザーニーズが見えてきます。

「なぜ」を繰り返し問いかけることで、表面的な検索クエリの背後にある根本的な動機や課題を掘り下げることができます。例えば「ダイエット方法」という検索に対して:

1. なぜダイエットしたいのか → 体重を減らしたいから

2. なぜ体重を減らしたいのか → 見た目を良くしたいから

3. なぜ見た目を良くしたいのか → 自信を持ちたいから

4. なぜ自信を持ちたいのか → 人間関係を良くしたいから

5. なぜ人間関係を良くしたいのか → 充実した生活を送りたいから

このように深掘りすることで、表面的なニーズだけでなく、根本的な願望や課題を理解し、より共感性の高いコンテンツを作成することができます。

検索意図を深掘りするこれらの方法を組み合わせることで、より包括的なユーザー理解が可能になり、結果として真にユーザーニーズに応えるコンテンツを作成することができます。

検索意図を満たす(ニーズメット)とは、ユーザーが持つ疑問や課題に対して、適切な解決策や情報を提供し、その検索目的を達成させることを指します。単にキーワードに対応した表面的な情報を提供するだけでなく、ユーザーが抱える本質的な課題を解決し、満足度の高い体験を提供することが重要です。

重要なポイントとして、検索意図を満たしても、そこで完全に検索が終わるわけではありません。むしろ、一つの疑問が解決されることで、新たな疑問や興味が生まれ、それが次の検索行動につながっていくのです。

例えば、「ダイエット 方法」で検索した場合:

– 最初の疑問:効果的なダイエット方法を知りたい

– 解決後に生まれる新たな疑問:

– 具体的な食事メニューは?

– 運動と組み合わせるべき?

– どのくらいの期間で効果が出る?

このような次の検索意図に対して、同じ記事で対応するのか内部リンクで答えを出すのかを考えることがコンテンツSEOにおいては重要です。

検索意図を理解したら、次は検索意図に対しての回答になるようなコンテンツを作る必要があります。

いくら検索意図を捉えても疑問や悩みの答えを導かなければ、ユーザーの満足度は下がるでしょう。

ここでは検索意図を捉えたコンテンツを作るコツを5つご紹介します。

ユーザーが抱える課題や悩みに対する深い理解を、記事の冒頭で示すことが重要です。「同じような悩みを抱えていませんか?」といった共感的なアプローチから始め、その後に解決策を提示することで、ユーザーの興味を引き、具体的な情報提供へとスムーズに移行することができます。

また、リード文では検索キーワードに関連する主要な疑問点にも触れ、この記事で得られる情報の価値を明確に示すことが効果的です。さらに、専門家の視点や具体的なデータを示すことで、情報の信頼性も高めることができます。

ユーザーが求める情報や解決策を、見出しの段階で明確に示すことが重要です。見出しはスキャンしやすい形で具体的な回答や方法を提示し、その下の本文で詳細な説明や補足情報を展開します。

また、見出しの階層構造を使って情報を整理し、ユーザーが必要な情報に素早くアクセスできるようにすることも大切です。初心者向けの基礎知識から、より専門的な内容まで、段階的に情報を深めていく構成も効果的です。

検索意図に適したコンテンツタイプを選択することは、ユーザー満足度とSEO効果を最大化する上で非常に重要です。例えば、商品の購入を検討しているユーザーに対しては、詳細な仕様や価格情報を提供する商品ページが最適です。一方、「使い方」や「方法」を知りたいユーザーには、具体的な手順や注意点を解説したブログ記事やハウツービデオが効果的でしょう。

また、業界動向や最新情報を求めるユーザーには、定期的に更新されるブログ投稿が適しています。比較検討を行いたいユーザーには、製品カテゴリページや特徴を整理した一覧ページが有用です。特定のキャンペーンや申し込みに関する検索には、目的に特化したランディングページを用意することで、高いコンバージョン率を期待できます。

このように、ユーザーの検索意図を正確に理解し、それに最適なコンテンツタイプを選択することで、より効果的な情報提供が可能になります。同時に、選択したコンテンツタイプに応じて、適切な構成や表現方法を検討することも重要です。

検索意図に応じて、最適なコンテンツタイプを選択することが重要です。「やり方」を知りたい検索には手順を重視したハウツー記事、「比較」を知りたい検索には表やチャートを活用した比較記事、「意味」を知りたい検索には具体例を交えた解説記事というように、ユーザーの目的に合わせたコンテンツ形式を採用します。

また、上位表示されているコンテンツのタイプを分析し、ユーザーが期待する情報提供の形式を把握することも重要です。

同じテーマでも、検索意図に応じて最適な切り口は異なります。例えば「ダイエット 方法」という検索に対しては、初心者向け、時間がない人向け、健康重視の人向けなど、様々なアプローチが考えられます。検索意図と上位表示コンテンツを分析することで、ユーザーが求める具体的な切り口が見えてきます。

また、PAAやPASFの分析から、補完すべき視点や新しい切り口のヒントを得ることもできます。さらに、季節性やトレンド、ターゲット層の特性なども考慮し、最も効果的な切り口を選択することで、より多くのユーザーのニーズに応えることができます。特定の切り口に特化することで、その分野での専門性や信頼性を高めることも可能です。

検索意図の重要性、調べ方などが分かったらより詳しく効率的に分析、活用するツールを利用してみましょう。

ここでは6つのツールをご紹介します。

ラッコキーワードは無料で利用できるキーワードリサーチツールです。ラッコキーワードを活用すれば、効果的に検索意図の調査ができます。

ラッコキーワードでは、以下のような調査ができます。

これだけ、情報を取得できれば、一通りの検索意図の調査は完結するため、基本的にはラッコキーワードさえ使っていれば問題ないかと思います。

公式HP:ラッコキーワード

ChatGPTを活用すれば、効率的に検索意図を把握することができます。

直接、検索意図を教えてもらう方法もあれば、関連キーワードやサジェストキーワードを出してもらうこともできます。

また、検索意図の深掘りの際に、ターゲットユーザーになりきってもらうという使い方もできるでしょう。

ChatGPTを使った検索意図の調査プロンプトやツールはいろいろと出ているので、一度調べてみましょう。

自分なりのGPTを作るのもおすすめです。

公式HP:ChatGPT

検索意図を適切に満たせているかを評価するには、複数の指標を組み合わせて分析することが重要です。各指標から得られる示唆を適切に解釈し、コンテンツの改善に活かしていきましょう。

検索クエリの分析は、ユーザーの真の意図を理解するための出発点です。Google Search Consoleで確認できる検索クエリデータは、ユーザーがどのような言葉で検索しているかを示します。特に注目すべきは、想定外のクエリでの流入や、類似クエリのバリエーションです。これらを分析することで、ユーザーが使用する実際の言葉遣いや表現の違い、さらには検索の背景にある潜在的なニーズを把握できます。また、検索クエリの変化を定期的に観察することで、時期や季節による検索意図の変動も理解できるようになります。

クリック率(CTR)は、検索結果での表示回数に対する実際のクリック数の割合を示します。同じ検索順位でも、検索意図に合致したタイトルやディスクリプションを持つページは、高いクリック率を獲得できます。CTRを分析する際は、業界平均や同じ順位帯でのCTRと比較することが重要です。また、特定のキーワードでCTRが低い場合は、そのキーワードでの検索意図とコンテンツのミスマッチを示している可能性があります。タイトルやメタディスクリプションの見直しにより、検索意図への適合度を高めることでCTRの改善が期待できます。

直帰率は、サイトに訪問したユーザーが他のページに移動せずに離脱した割合を示します。高い直帰率は必ずしも悪いわけではなく、ページの性質によって評価が異なります。例えば、特定の情報提供を目的としたページでは、ユーザーが必要な情報を得て満足して離脱するケースも考えられます。しかし、多くの場合、検索意図とコンテンツが一致していないと直帰率が高くなります。特に検索クエリごとの直帰率を分析することで、どの検索意図に対して適切に応えられていないかを特定し、コンテンツの改善につなげることができます。

スクロール率は、ユーザーがページ内をどれだけスクロールしたかを示す指標です。ヒートマップツールなどを使用して測定でき、ユーザーがコンテンツのどの部分まで読んでいるか、どこで離脱しているかを視覚的に把握できます。スクロールの深さが浅い場合、冒頭部分が検索意図に合致していない可能性や、コンテンツの構成に問題がある可能性があります。また、特定の箇所でスクロールが止まる傾向がある場合は、その部分で検索意図が満たされたか、逆に興味を失わせる要素がある可能性を示しています。

ページでの滞在時間やエンゲージメント時間は、コンテンツが検索意図をどれだけ満たしているかの重要な指標です。コンテンツの長さや複雑さによって適切な滞在時間は異なりますが、一般的に短いエンゲージメント時間は、コンテンツが検索意図に合致していないか、ユーザーの期待を満たしていない可能性を示します。また、特定のセクションでの滞在時間が長い場合は、そのセクションが特に価値のある情報を提供している可能性があります。これらのデータを詳細に分析することで、ユーザーの関心事や検索意図により適したコンテンツ構成を実現できます。

検索意図とは、ユーザーが検索エンジンで検索する際の本質的な目的やニーズのことです。効果的なSEO対策において、この検索意図を正確に理解し、それに応えるコンテンツを作成することは不可欠となっています。

本記事では、検索意図の基本概念から、その重要性、具体的な調査方法、深掘り方法、そして実際にコンテンツに反映させる方法まで体系的に解説しました。

検索意図を把握することで、検索エンジンからの評価向上、オリジナリティの高いコンテンツ作成、ユーザー行動の改善、内部リンクの質の向上、そしてコンバージョン率の向上といった複数のメリットが得られます。

SEOの成功は、単なるキーワード対策ではなく、ユーザーの真のニーズを理解し、それに応える価値あるコンテンツを提供することにかかっています。検索意図を深く理解し、それに応えるコンテンツ作りを実践することで、ユーザーの満足度と検索エンジンからの評価の両方を高めることができるでしょう。